على وقع نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، تصاعدت الجهود في منطقتنا لإعادة ترتيب بيت “السلام” العربي. لم يكن أشد المتشائمين في معسكر السلام الجديد، يتوقع خسارة ترامب في الانتخابات، وذلك بناء على الوهم العربي التاريخي القائل بأن “إسرائيل” هي من تصنع الرؤساء الأميركيين، وقد كان ترامب من أكثر الرؤساء جرأة في تاريخ التدخل الأميركي في منطقتنا بعد عام 1956، وانتهاء بحقبة الاستعمار القديم.

اندفع معسكر السلام الجديد في الطريق التي عبّدها ترامب وأزال منها عوائق القضايا الرئيسية، المتضمنة وضع القدس والحدود في منطقتي غور الأردن والجولان، بحيث يكون الحل القادم اقتصاديا بحتا، دون تغييرات ديمغرافية تذكر تطال إسرائيل نتيجة لهذه الاتفاقيات. وبالطبع رحبت اسرائيل بشدة بهذا الخط التطبيعي الجديد الذي يعفيها من نصوصٍ وشروط، مثل الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ووقف بناء المستعمرات وإطلاق سراح الأسرى، وغيرها من الشروط التاريخية لعملية السلام.

ومع زوال الشروط التاريخية، غاب مثلث السلام التقليدي والتاريخي: مصر والأردن والسلطة الفلسطينية عن المشهد السياسي. ففي الوقت التي رحبت فيه مصر بالاتفاقيات بشكل مختصر وبعيد عن الأعراس الإعلامية المعتادة، أبدى الأردن موقفا متحفظا جدا تمثل في تمنياته أن تتمكن هذه الاتفاقيات من إرجاع إسرائيل إلى جادة “شروط السلام التاريخية”، أما السلطة الفلسطينية فأخذت موقفا متشنجا وعنيفا وأطلقت تصريحات تتهم المطبعين بخيانة القضية الفلسطينية، وجاءت هذه الخلافات لتتوج التوتر في العلاقات الفلسطينية الخليجية، وبشكل خاص دولة الإمارات التي سبق للسلطة الفلسطينية أن رفضت شحنة مساعدات طبية قدمتها الإمارات عن طريق إسرائيل في حزيران 2020.

تعزز الانطباع بأن الخلافات أعمق مما تبدو عليه بعد عقد القمة الثلاثية المصرية– الأردنية– العراقية، حيث عكست تصريحات وزير الخارجية الأردنية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عمق الخلاف في وجهات النظر بين معسكري “السلام”، إذ صرح قائلا: “أفق السلام لا يزال غائبا وهذا مدعاة لقلق الجميع”. وأضاف: كما جرى في القمة تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستمرار دعم جهود التسوية السياسية على أساس المبادرة العربية والحوار والمفاوضات المباشرة بين أطراف الصراع”. بعد هذا التصريح بدت القمة وكأنها إعادة ترتيب لمعسكر السلام القديم في مواجهة المحاولة لتغييب دوره.

لكن الرأسمالية قدمت لنا درسا جديدا بإسقاط ترامب وسياساته المحافظة اقتصاديا، واللجوء إلى خيار الديمقراطيين الأكثر توجها نحو التدخل في شؤون العالم، والأكثر انفتاحا على ملفات كثيرة وأهمها ملف التجارة مع الصين، والأزمة مع إيران، والنزاعات في المنطقة العربية وأميركا الجنوبية. هذا الانفتاح لا يعني أن الديمقراطيين أقل خطورة أو شراسة من ترامب، بل لعل العكس أكثر صحة. لكن الرأسمالية الأميركية أطلقت رسالة مفادها أن “أميركا أولا” وأن إسرائيل وغيرها من الحلفاء ليسوا سوى أدوات تُستعمل لتحقيق مصالح الرأسمالية حسب ظروف اللحظة التاريخية، مذكرين بالمقولة التاريخية للرئيس الفرنسي شارل ديغول “ليس للوطن أصدقاء ولكن للوطن مصالح”.

مع عودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، يعتقد كثيرون أن الأولوية ستكون لعودة المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، ومحاولة توسيع بنوده لتشمل الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، وبالتالي العودة إلى مسار التفاوض التقليدي الفلسطيني– الإسرائيلي، في محاولة لاسترضاء إيران التي صرحت أكثر من مرة أن اتفاقيات التطبيع الإماراتية البحرينية تشكل تهديدا لأمنها الداخلي. هذه العودة للمفاوضات لا يمكن أن تتم إلا بمشاركة الطرف الفلسطيني، ما يجعل الحضور الأردني مهما في التعامل مع قضايا رئيسية مثل القدس واللاجئين. هنا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن التغييرات التي أجرتها إسرائيل على الأرض جعلت حل الدولتين أمرا بعيد المنال، مما يزيد من أهمية الدور الأردني في حال أعيد طرح مشروع كونفدرالية الأراضي المقدسة، أو أي حل هجين يخلط بين حل الدولتين والتوطين، وينطوي على مشاركة الأردن في حل مشكلة السكان الفلسطينيين.

هذا التغيير المتوقع في الاستراتيجية الأميركية في المنطقة دفع معسكري “السلام” العربي إلى العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي لدول السلام من خلال توزيع الأدوار لتحقيق سرعة الإنجاز. فكانت في البداية القمة الثلاثية الإماراتية– البحرينية-الأردنية، والتي أطلقت عليها صحيفة الاتحاد الإماراتية اسم “لقاء السلام”، والذي يمكن اعتباره لقاء رد الاعتبار للدور الأردني في عملية السلام والتطبيع. من جانب آخر جاء إعلان السلطة الفلسطينية عن عودة العلاقات والتنسيق الأمني مع إسرائيل، إلى ما كانت عليه قبل 19 أيار 2020، في محاولة فلسطينية للعودة إلى طاولة السلام الجديدة من البوابة الإسرائيلية. ثم كانت الزيارات المتكررة للملك عبدالله للإمارات وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الأردن.

وحدة معسكري السلام، أنتجت منظومة سلام جديدة “هجينة”، تكرس هيمنة إسرائيلية اقتصادية وسياسية وعسكرية. تجلت هذه الهيمنة في الصمت الذي ران على الأنظمة الرسمية العربية في مواجهة الهجمات الجوية الإسرائيلية المتكررة، التي عبرت طائراتها من أجواء الاردن، لتقصف سوريا، واقتحامات المستوطنين المتكررة للقرى والبلدات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات، وإعادة إحياء داعش والاحتلال التركي لأراض شمال سوريا.

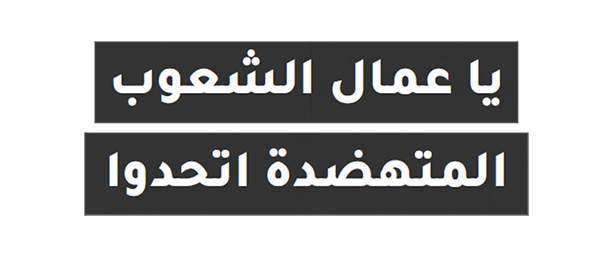

نحن إذن أمام الكثير من المتغيرات التي تأخذ طريقها لتصبح وقائع جديدة على الأرض، تتطلب من القوى الوطنية الجذرية رفع سقف خطابها في مواجهة هذه التغيرات. الاستراتيجية المطلوبة اليوم هي المقاومة، ليس ببعدها العسكري فقط، ولكن المقاومة الاقتصادية بفضح الجهات والدول التي تتعامل مع العدو ومقاطعة منتجاتها. المقاومة السياسية بتنقية الصف الوطني من “المياعة الثورية” والخطاب الليبرالي المبطن. والمقاومة الثقافية بفضح المؤسسات الثقافية المتعاملة مع العدو ومقاطعة نشاطاتها. وهذه المقاومة لن تتحقق ولن تصل إلى أهدافها دون الاستعداد لدفع ثمنها مهما كان مرتفعا.